(本ページは広告が含まれております)

ソリオで高速道路を走るのが怖いと感じるのは、必ずしもあなたの運転技術だけが原因ではありません。車体の軽さや高さといった、この車が持つ物理的な特性が影響していることが多いです。

結論から言うと、ふらつきを抑える専用タイヤへの交換や、運転支援システムを正しく活用することで、その恐怖心は大きく軽減できる可能性があります。この記事では、不安の正体を科学的に解説し、家族とのドライブを心から安心して楽しめる具体的な方法を提案します。読み終える頃には、高速走行への苦手意識が安心感へと変わっているはずです。

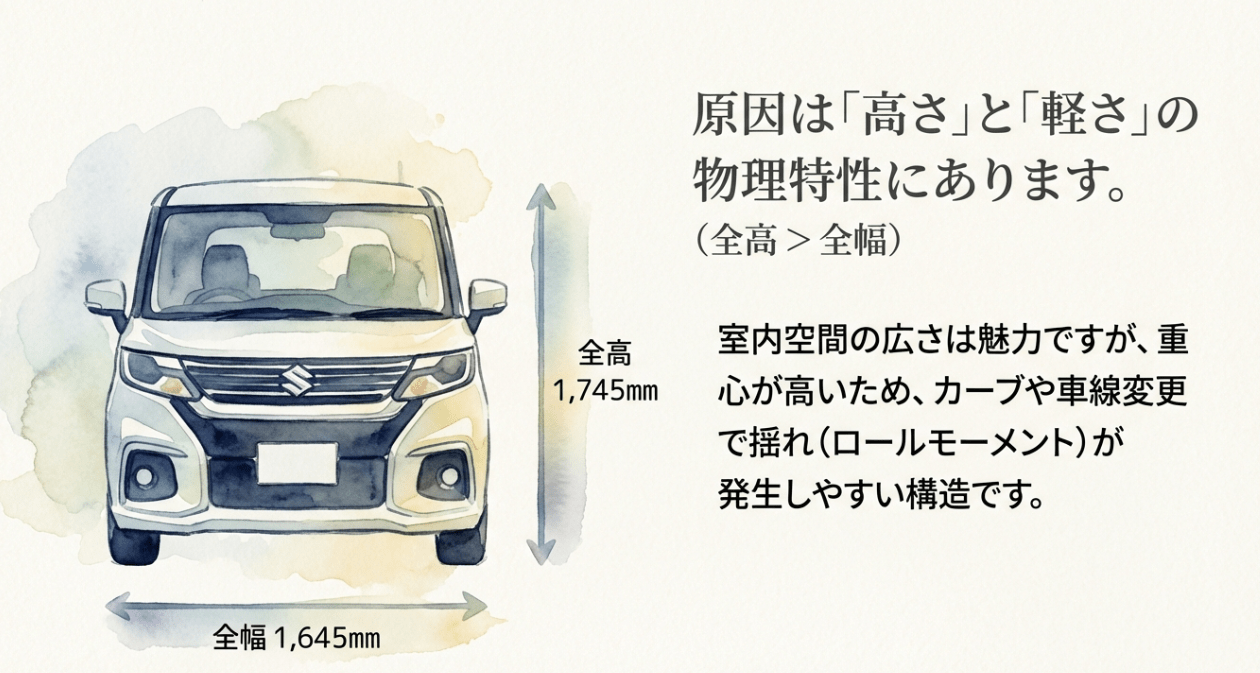

- 全高1,745mmに対し全幅1,645mmという設計が物理的に揺れを招きやすい

- ミニバン専用タイヤ「トランパスmp7」等への交換が体感しやすい改善策のひとつ

- 2025年1月改良で採用された「車線維持支援機能」が修正操舵の負担を軽減

- 時速80kmから90kmの巡航を意識することで空気抵抗が抑えられ、操作の余裕が生まれやすい

- ホイールナットの規定トルク管理と空気圧点検が走行の土台を作る

※詳細や根拠は記事本文で解説しております。

ソリオで高速道路の走行が怖いと感じる物理的理由

画像引用元:SUZUKI公式

ソリオに乗って高速道路へ合流した際、不意にハンドルを取られたり、車体が左右に大きく揺れたりしてヒヤッとした経験はありませんか。ここでは、なぜソリオが高速域で独特の「怖さ」を感じさせるのか、その構造的な理由を深掘りします。

車高の高さと物理特性が生む特有のふらつきの原因

ソリオの最大の魅力である広い室内空間は、全幅1,645mmに対して全高1,745mmという、「全幅よりも全高が100mm高い」というディメンションによって支えられています。しかし、このアスペクト比(縦横比)の高さは、高速走行時には物理的な弱点となります。数値の出典はスズキ公式の主要装備・主要諸元をご確認ください。

重心の高さとロールモーメントの関係

物理学的に見ると、車高が高いということは「重心」が高い位置にあることを意味します。カーブを曲がる際や車線変更をする際、重心がロールセンター(車体が傾く中心点)から離れているほど、車体を外側に倒そうとする「ロールモーメント」という力が大きく働きます。ソリオはこのモーメントが発生しやすいため、ハンドルを切った直後にワンテンポ遅れて「グラッ」とくる挙動が生じ、それがドライバーの恐怖心に直結しやすいのです。

物理学的な視点:慣性モーメントの影響

ソリオのようなトールワゴンは、横方向に踏ん張る「トレッド(左右のタイヤの間隔)」に対して高さがあるため、外乱に対する復元力が働きにくい構造です。これは物理現象であり、車の欠陥ではなく「パッケージング上の特性」と言えます。

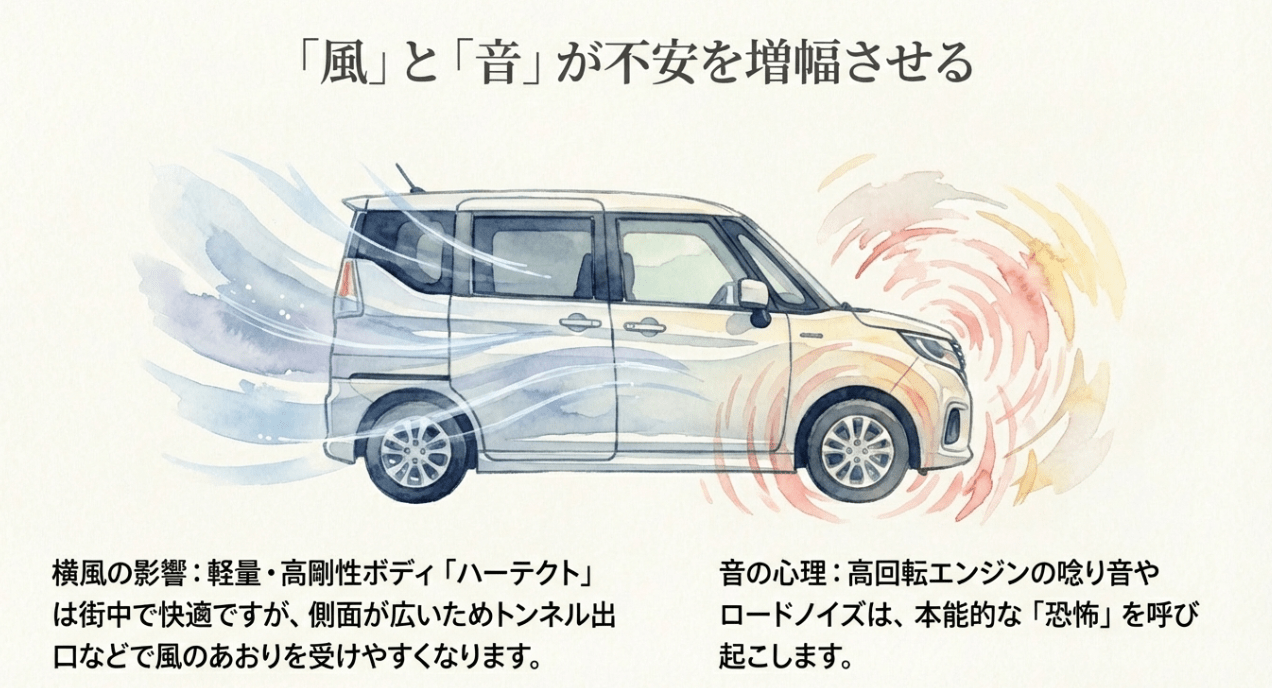

トンネル出口や橋梁で横風に煽られやすい車体構造

高速道路を走行中、トンネルを出た瞬間や大きな橋の上で、車体が横にズレるような感覚を覚えることがあります。これはソリオの「側面投影面積の大きさ」と「軽量ボディ」が相互に影響している結果です。

ソリオには、スズキの軽量・高剛性プラットフォーム「ハーテクト(HEARTECT)」が採用されています。骨格や部品配置を見直して軽量化と剛性向上を両立する考え方は、スズキの「HEARTECT」公式解説でも説明されています。一方で、物体は軽いほど外からの力(風圧)で動かされやすい側面があります。垂直に近い切り立ったボディサイドは巨大な帆のような役割を果たし、横風を受けた際に大きなヨーモーメント(車体を回転させようとする力)を発生させます。これが「ハンドルを取られる」という感覚の正体です。

編集長T.A

高速の合流で加速が怖いと感じる5AGSの特性

高速道路の合流は、短い距離で一気に周囲のスピードに合わせる必要があります。ここで思うように加速できないと大きな不安を感じますが、ソリオの過去の一部グレード(ストロングハイブリッド車など)に採用されていた「AGS(5AGS)」は、この場面で独特の癖を見せます。ストロングハイブリッドとAGSの組み合わせは、スズキの発表(「ソリオ HYBRID SZ」等)でも説明されています。

AGSはマニュアルトランスミッションを自動化した構造のため、変速のたびにクラッチを切る動作が入ります。フル加速を試みている最中に変速が行われると、一瞬だけ駆動力が抜ける「タイムラグ」が発生します。後続車が迫っている状況でこの加速の途切れを経験すると、ドライバーは「失速した」と錯覚し、パニックに近い恐怖を感じることがあります。CVT搭載モデルであればより滑らかですが、AGS(5AGS)モデルに乗っている場合は、この変速特性を理解したアクセルワークが必要です。出典:スズキ公式ニュースリリース(2022年12月15日)

もし加速性能や安心感により余裕を求めるなら、最新の安全装備を備えた新車への乗り換えを検討するのも手です。カーリースなら、月々の定額払いで最新のハイブリッド車も身近になりますよ。

月々定額のカーリース【SOMPOで乗ーる(そんぽでのーる)】

![]()

エンジンの高回転による騒音や振動が招く不安感

ソリオはモデル年式や改良内容によってパワートレインが異なりますが、例えば2025年1月の一部仕様変更以降のモデルでは1.2Lの「Z12E型」エンジンとCVTを採用しています。時速100kmを超える巡航では走行状況によってエンジン回転数が上がりやすく、この時に発生する「唸り音(NVH:騒音・振動・ハーシュネス)」が、車内の安心感を損なう要因になることがあります。

人間は高い音や激しい振動を本能的に「危険」と察知しやすいと言われます。特にエンジンが余裕なく回っているように感じる音を耳にすると、ドライバーは「このまま走り続けて大丈夫か?」という根源的な不安を抱きやすくなります。また、ロードノイズが車内に響きやすい車では、静かなセダンなどに比べると、スピードを出していることへの恐怖を増幅させてしまう場合があります。

見逃せない振動のサイン

エンジン音以外の「異常な振動」には注意が必要です。国土交通省でも、ホイールナットの締付不足などが原因となる車輪脱落事故について注意喚起しています。走行中に足元から不自然な振動や音が聞こえる場合は、物理的な故障の可能性があるため、速やかに点検を行ってください。出典:国土交通省「車輪脱落事故」

長距離の運転で疲れると感じる心理的ストレスの正体

「ソリオで長距離を走ると、他の車より疲れる」という声もよく聞かれます。これは、これまで挙げた物理的なふらつきに対し、ドライバーが無意識に「修正操舵」を繰り返しているからです。

直進状態を維持するために常にハンドルを微調整し続けることは、脳と筋肉に大きな負担をかけます。特に横風が強い日は、常に「いつ風が吹くか」と身構える精神的な緊張状態が続くため、運転後の疲労感は倍増します。この「予測しきれない挙動への緊張」こそが、ソリオの高速走行における心理的な壁となっているのです。

今の車の挙動に限界を感じ、より長距離適性の高い普通車への買い替えを考えるなら、中古車一括査定で愛車の今の価値を正しく知ることから始めてみましょう。

LINEヤフー株式会社が運営の「カービュー」

あなたの愛車は今いくら?全国200社の買取店ネットワークが回答します!!

ソリオの高速走行が怖い時に試すべき改善策と対策

ソリオの設計そのものを変えることはできませんが、アフターパーツの選定や運転支援機能の活用、そして運転のコツ次第で、高速走行の安心感は大きく向上させることが可能です。

ミニバン専用タイヤへの交換でふらつきを劇的に抑制

本記事で最もおすすめする解決策が「タイヤのアップグレード」です。現行ソリオの純正タイヤ(165/65R15)は燃費性能を重視した設計ですが、これを「ミニバン専用タイヤ」に変えるだけで走りの質が大きく変わる場合があります。

なぜミニバン専用タイヤが良いのか?

例えば「TOYO TRANPATH mp7」のようなタイヤは、ミニバン特有のふらつきを抑えて安定した走りを目指す設計思想が、メーカー公式の製品情報で示されています。具体的には、高剛性ブロックなどにより接地面積を確保し、ふらつきを制御することで「しっかり感」を実現すると説明されています。数万円の投資で、ワンクラス上の安定感を手に入れられる可能性があるのです。出典:TOYO TIRES「TRANPATH mp7」公式製品ページ

| 比較項目 | 標準エコタイヤ | ミニバン専用タイヤ(mp7等) | ソリオへの具体的な効果 |

|---|---|---|---|

| サイド剛性 | 柔らかめ | 高め(ふらつき抑制を狙った設計) | ロール時の「グラッ」とする揺れを抑制 |

| 接地感 | 平均的 | 接地面積を確保しやすい設計 | わだちや路面変化に強く、直進性が向上 |

| 風への耐性 | 風でタイヤがたわみやすい | たわみが抑えられやすく進路を維持しやすい | 横風を受けた際のフラつきが軽減される |

※この表は横にスクロールできます(スマホ)

走行速度を80キロ以下に抑えて安定性を確保する

物理法則として、一般的に空気抵抗(抗力)は速度の二乗に比例して増大します。つまり、時速100kmから時速80kmに落とすだけで、車が受ける空気抵抗は想像以上に軽減されます。出典:NASA Glenn Research Center「Drag Equation」

時速80kmから90kmの範囲で、左側の車線をキープして巡航してみてください。この速度域ではエンジン音が相対的に抑えられ、ハンドルに伝わる緊張感も和らぎやすくなります。「急がなければならない」という焦りを捨て、物理的に余裕のある速度域で走ることが、最大の安全対策となります。

2025年改良モデルの高速道路支援機能の効果

もし、これからソリオの購入や買い替えを検討しているなら、2025年1月に実施された一部仕様変更後のモデルも選択肢になります。この改良により、高速道路での運転をサポートする機能が強化されました。

進化したADAS(安全運転支援システム)

- アダプティブクルーズコントロール(ACC):全車速追従機能を採用し、停止保持機能付は「ソリオ HYBRID MZ」「ソリオ バンディット HYBRID MV」に設定されています。

- 車線維持支援機能:カメラ等により車線を認識し、ステアリング操作をアシスト。風や路面の影響で車線からズレそうになると、システムが穏やかに介入してくれるため、修正操舵の負担が軽くなることが期待できます。

これらの機能は「自分が運転している安心感」を損なわずに、負担を補助してくれるため、高速道路のハードルを下げてくれます。出典:スズキ公式ニュースリリース(2025年1月16日)

競合車のルーミーと比較した際の操作性と走行性能

「ソリオが怖いなら、ライバルのルーミー(トヨタ)の方が良いのでは?」と考える方もいるでしょう。しかし、比較試乗やレビューでは、静粛性や燃費などの観点でソリオが優位とされるケースもあります。

例えば、専門メディアの比較記事では、ルーミーとソリオを並べて評価したうえで、静かさや燃費ではソリオが有利とする指摘があります。もちろん好みやグレードによって印象は変わりますが、ソリオは軽量ボディの特性を活かし、正しくタイヤを選び、適切にメンテナンスを行えば、このクラスで十分に安心して走れる素質を持っています。参考:Car and Driver「ライバル対決『トヨタ・ルーミーvsスズキ・ソリオ』」

編集長T.A

空気圧やホイールナットの点検で足回りを安定させる

どんなに良い車でも、メンテナンスが疎かでは高速走行は危険です。特にソリオのようなハイトワゴンにとって、タイヤの「空気圧」は生命線です。空気圧が指定値より低いと、タイヤのたわみが増えやすくなり、ふらつきを助長する要因になります。

安心のためのセルフチェック項目

高速道路に乗る前には、ガソリンスタンドで以下の3点をチェックしましょう。

1. タイヤの空気圧(車両指定空気圧を基準に確認・調整。JATMAは指定空気圧を基準に0~+20kPaの範囲内での確認・調整を注意喚起しています)

2. ホイールナットの増し締め(規定トルクでの確認)

3. タイヤの溝と亀裂の有無

出典:一般社団法人 日本自動車タイヤ協会(JATMA)「タイヤのおはなし(乗用車用タイヤ編)」

足回りをリフレッシュしても不安が残る、あるいはもっとゆとりある車にステップアップしたいと感じるなら、中古車一括査定を利用して今のソリオを高く手放し、次の車の購入資金に充てるのが最も賢い解決策です。需要の高いソリオなら、予想以上の査定額が出ることも珍しくありません。

2026年1月現在、当サイトが最もおすすめの中古車一括査定サービスは、LINEヤフー株式会社が運営する- 利用実績500万人突破(※公式サイトより)の豊富な実績

- LINEヤフー株式会社が運営する圧倒的な信頼性

- 最大10社への一括依頼で愛車の「最高額」がわかる

- 最短45秒のカンタン入力で申し込み完了

- 査定後、売却するかどうかは任意(納得できたときだけでOK)

また、大きな買い物に抵抗がある場合は、カーリースという選択肢も検討してみてください。最新の安全機能を備えた新型車に、車検やメンテナンス込みの月々定額で乗れるため、常に「怖くない」コンディションの車を維持し続けることができます。

2026年1月現在、当サイトが最もおすすめのカーリースは、月々定額で新車に乗れるSOMPOで乗ーる(そんぽでのーる)- 頭金0円&ボーナス払いなしで、月額定額(コミコミ)

- 国内最大級の約300車種から選べる(輸入車も可)

- メンテナンスプランを選べる(冬タイヤ関連も対応可)

- 走行距離・契約期間・契約満了時の選択が柔軟

- 状況に応じた安心・お得要素(残価保証/即納車/特選車)

ソリオで高速道路が怖いと感じる不安への対策まとめ

ソリオで高速道路を走る際に感じる「怖さ」は、高い車高や軽量ボディといった物理的な特性に由来するものでした。しかし、この記事で紹介した通り、タイヤのグレードアップや運転支援機能の活用、そして時速80km走行の意識など、具体的な対策を講じることで、その不安は解消へと向かいやすくなります。

ソリオは本来、その広さと使い勝手の良さで家族の時間を豊かにしてくれる素晴らしい車です。もし今お乗りのソリオに不安を感じているなら、まずはタイヤの点検や交換から始めてみてください。それでも解決しない場合は、より自分に合った車への乗り換えを前向きに検討するのも一つの正解です。最終的な判断は、信頼できるディーラーや整備工場の専門家に相談しながら、あなたとご家族が笑顔でドライブを楽しめる方法を選んでくださいね。

※本記事の情報は車両の一般的な特性を解説したものであり、個別の故障や不具合を診断するものではありません。異常を感じた際は必ず正規ディーラー等で専門家による点検を受けてください。

素敵な車&ドライブ情報ガイドでは、これからも皆様の不安を解消し、より豊かで安心なカーライフをサポートする情報を発信してまいります。

執筆:素敵な車&ドライブ情報ガイド編集部

あわせて読みたい関連ページ

「その他、ソリオについてもっと詳しく知りたい方は、こちらの【ソリオ関連記事一覧】もあわせてチェックしてみてください。」

素敵な車&ドライブ情報ガイドは国産車専門のWEBメディアです。

編集長「T.A」のもと、各車種に精通したライター陣が「実体験と一次情報」にこだわった情報を発信しています。

スペックだけでは分からない国産車の真価を、誠実かつ正確にお届けするのが私たちのミッションです。